শিব পার্বতীর মদনোৎসব বদলে গেল রাধাকৃষ্ণের হোলিতে

পর্ব ৩

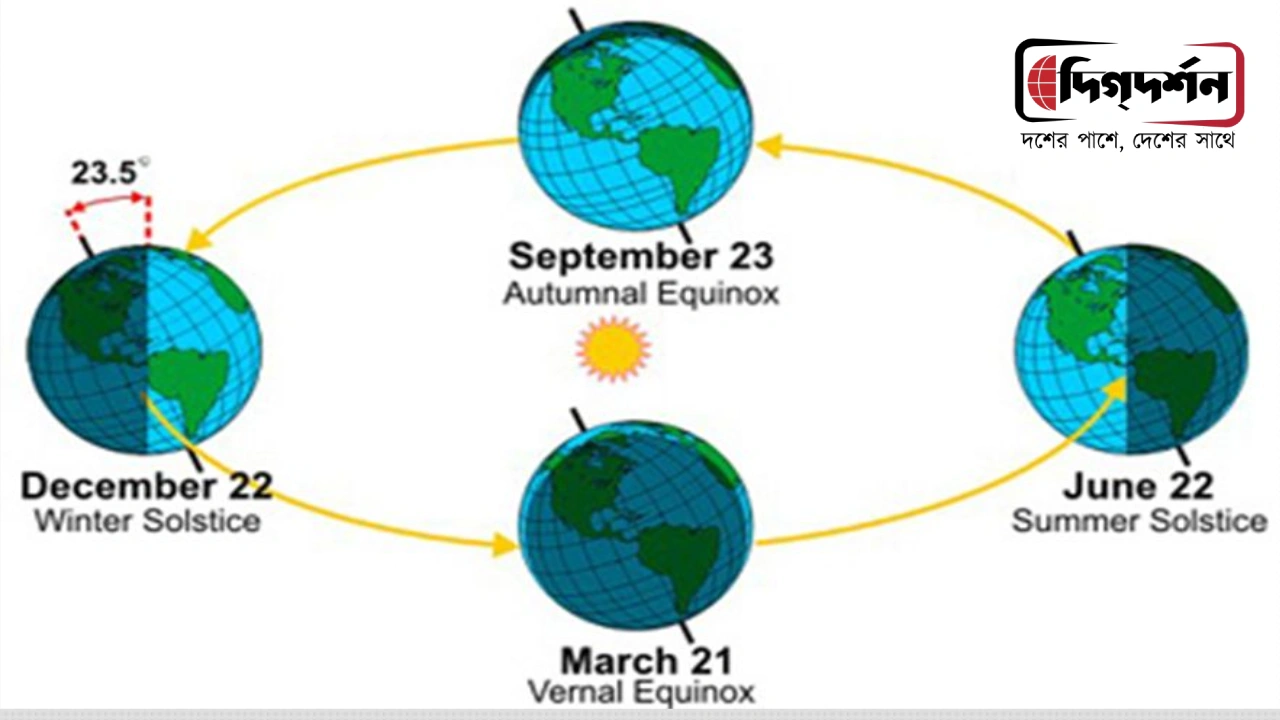

সুজিৎ চট্টোপাধ্যায় : দোল শব্দের অর্থ দোলন। বিজ্ঞানের অ্যাস্ট্রোনমি তত্ত্বে বলা হয়েছে, প্রাচীন যুগের মানুষের প্রাকৃতিক শক্তির কারণে একদিকে যেমন ভীত সন্ত্রস্ত ছিল, অন্যদিকে প্রাকৃতিক শক্তির নেপথ্যে কোনও এক ক্ষমতাবান চরিত্রের কল্পনাও করেছিল। সূর্য ছিল যার প্রধান। অগ্নিকেই সূর্যের এক রূপ মানা হয়। আসলে বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত তত্ব বলছে, ঋতু পরিবর্তন সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আপেক্ষিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। এর মধ্যে দুটি অয়নান্ত বিন্দু ও দুটি বিষুব বিন্দু। যা একটি বছরকে চারটি সমান অংশে বিভক্ত করে। উত্তর অয়নান্ত ঘটে ২১জুনের কাছাকাছি, বসন্ত বিষুব হয় ২০ মার্চের কাছাকাছি। এই বিজ্ঞান তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই সূর্যের দোলাগমন হিন্দু পুরাণে স্থান পেয়েছে। নামকরণ হয়েছে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর আখ্যা দিয়ে বছরে দুটি দোলনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যদিও বিজ্ঞান বলে, সূর্য স্থির। পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘোরে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বলে, সূর্য রূপী বিষ্ণু বছরে দুবার দোলেন। দক্ষিন থেকে উত্তরে সূর্যের এই দোলন যাত্রাকেই বলা হয় দোলযাত্রা। সেই অর্থে উত্তর থেকে দক্ষিণে দোলনকে বলা হয় হিন্দোল যাত্রা। বর্ষাকালে যা ঝুলন যাত্রা নামে পরিচিত।

দোল পূর্ণিমার আগের রাতে চাঁচর পালিত হয়। খড়, বাঁশ ও কাঠ জড় করে জ্বালানো হয়। অশুভ বস্তুর বিনাশ হিসেবে প্রতীকী উৎসব। হোলির অন্যতম অনুষঙ্গ। হোলির সংস্কৃতরূপ হোলিকা। যার অর্থ ছাগল বা ভেড়া। শুদ্ধ শব্দ মেষ। সূর্যের উত্তরায়ণ পথে আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান কল্পিত হয় একপেয়ে একটি ছাগল ভেড়ার আকৃতি। ঋকবেদের কালে ভাদ্রপদা নক্ষত্রের নাম ছিল অজ একপাদ । অর্থাৎ একপেয়ে ছাগল। একটা সময় ছিল, যখন দোল বা হোলি হিন্দু ধর্মের কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। প্রাচীন ভারতে ছিল মদনোৎসব।

প্রেম ও যৌন মিলনের দেবতা কামদেব ও রতির পুজো হতো। ইতিহাস বলছে, রামগড় পাহাড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি ( খ্রিস্টপূর্ব তিন) সর্বপ্রথম দোলনার উল্লেখ মেলে। ফাল্গুন পূর্ণিমায় ফুলের মালায় সজ্জিত নারীপুরুষ আমোদ প্রমোদে ঋতুরাজ বসন্তকে আবাহন করত। রাজশেখর বসু লিখেছেন , এই কামোৎসব হতো চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে। কিশোরী ও যুবতীরা শিব জায়া গৌরীর অনুগ্রহ লাভের জন্য দোলনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিত।দোলনা যত উপরে উঠত,বিশ্বাস ছিল নতুন ফসল তত বেশি হবে। পর্যটক আলবেরুনি লিখেছেন, উৎসাহ ও উদ্দমতার সাথে নৃত্য , গীত ও সুরা পানের মধ্য দিয়ে মেয়েরা এই উৎসবের মূল অংশগ্রহণকারী হত।মেয়েদের এই উৎসব ছিল শিব মহিমার আধারে।

ড: রমণীমোহন দেবনাথ তাঁর বঙ্গদেশে ধর্মীয় সমাজ ইতিহাস ও বিবর্তন গ্রন্থে লিখেছেনঃ এ তথ্য এখন অনেক পরিষ্কার যে আদিতে হোলি ছিল কৃষি সমাজের পূজ্য, সুশস্য উৎপাদন কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার অঙ্গ।ঐতিহাসিক ড: নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস আদি পর্ব থেকে তথ্য নিয়ে লেখক লিখেছেন ড: রায় বলেছেন,এর সাথে পরে যোগ হয় বসন্ত বা মদনোৎসব বা কামোৎসব। তাঁর মতে, ষোড়শ শতকের পর এই উৎসব চৈত্র মাস থেকে পিছিয়ে চলে আসে ফাল্গুন মাসে হোলি বা হোলিকা উৎসব নামে। একটি সম্পূর্ণ অনার্য কৃষি উৎসব পাল্টে যায় আর্য উৎসবে। ড : নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব গ্রন্থে আরও লিখেছেন,,,, লোক ধর্মের চড়ক ও ধর্ম পূজা যেমন পরিবর্তিত হয়েছে শৈব উৎসব হিসেবে তেমন লোক উৎসব মদনোৎসব প্রথমে শৈব উৎসব পরে বৈষ্ণব উৎসবে পরিণত করে আর্যীকরণ প্রক্রিয়া সম্পুর্ণ হয়। না হলে শিবের সিদ্ধি আর ভাংয়ের সরবত কেন বৈষ্ণবী উৎসবে স্থান পাবে? শিব পার্বতীর কামোৎসব পাল্টে হয়ে গেল রাধা কৃষ্ণের হোলি উৎস

পুরাণ অভিধানে কামদেবকে বলা হয়েছে ব্রহ্মার পুত্র। কামদেবের বাহন টিয়াপাখি। হাতের ধনুক তৈরি ইক্ষুদন্ড দিয়ে। কাঁধে তুনীরে পঞ্চশর। ধনুর জ্যা তৈরি মধু দিয়ে। পঞ্চশরের নাম সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তপন ও স্তম্ভন। পুরাণে বলা হয়েছে,কামদেব ব্রহ্মার পুত্র। নিজের ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ নিতে পিতা ব্রহ্মার ওপর বাণ নিক্ষেপ করেন মদনদেব। সেই শরে কাতর পিতা ব্রহ্মা নিজ কন্যা শতরূপা’র (সরস্বতী) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কন্যা গমন করে ফেলেন। নিজের ভুল বুঝে পুত্র কামদেবকে অভিশাপ দেন, তিনি পৃথিবীতে গিয়ে কৃষ্ণ ও রুক্মিণী’র পুত্র প্রদুম্ন’র সন্তান হিসেবে জন্ম নেবেন । এই পুরাণের কাহিনী থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণ চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করতেই এমন কাহিনী পুরাণে সংযোজিত হয়েছে। মদনোৎসব অর্থ ভারতীয় সমাজে মুক্ত যৌনতার বাঁধন ছেঁড়া উৎসব।

এই ধারণার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, টেক্সাস হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী মাইকেল স্মলেনস্কি’র সহলেখক বডি ক্লক তাঁর ‘গাইড টু বেটার হেল্থ’ গ্রন্থে লিখেছেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহে অনেক কিছুর ওপরই প্রভাব পড়ে ঋতু বৈচিত্র্যে। দেহছন্দে প্রাণরস আলোড়ন তোলে প্রেম ও যৌনতায়। ভাববাদী সাহিত্যপ্রেমীরা বিষয়টিকে যখন প্রকৃতির আশীর্বাদ বলেন, তখন বিজ্ঞানীরা বলেন অক্সিটোসিন হরমোনের ক্ষরণেই মানুষ বেশি প্রভাবিত হন বসন্ত ঋতুতে। উজ্জীবিত হন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সহমত হয়েই ঐতিহাসিকেরা বলেন, অতীতে শীতকালে মানুষ তেমন নিয়মিত স্নান করত না। তাই হতো চর্মরোগ। অব্যর্থ ওষুধ ছিল হলুদ। বসন্ত ঋতুতে প্রস্ফুটিত পলাশ ফুলের রস লাবণ্য ফিরিয়ে আনতে ছিল ধ্বনন্তরি। তেমনই উপকারী কৃষ্ণচূড়া ফুল। সেই রঙ তৈরি হতো পলাশফুলের রসে। স্নানপর্ব ছিল বসন্ত ঋতু আবাহনের অঙ্গ। সামাজিক সুরক্ষা যুক্ত হয়ে গেল ধর্মীয় বিধানে।

হোলি শব্দের উৎপত্তি হোলিকা শব্দ থেকে।ভারতীয় হিন্দু পুরাণ বলে হোলিকা ছিলেন বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের পিসিমা। হিরণ্যকশিপুর বোন। রাজা হিরণ্যকশিপু ছিলেন শিবভক্ত। অসুর সম্রাট। অর্থাৎ অনার্য রাজা। সুতরাং আর্য সংস্কৃতির দেবতা বিষ্ণুকে তিনি মানতে রাজি ছিলেন না। অথচ তাঁর পুত্র ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। পিতা হিসেবে তিনি পারেননি পথভ্রষ্ট পুত্রকে নিজ সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে আনতে। তাই বোন হোলিকার কোলে বসিয়ে পুত্রকে নাকি পুড়িয়ে মারতে যান। হোলিকা’র কাছে নাকি এক মন্ত্রপুত চাদর ছিল, যা গায়ে দিলে অগ্নি স্পর্শ করতে পারতো না। উদ্দেশ্য ছিল, হোলিকা বেঁচে যাবেন- প্রহ্লাদ মারা যাবেন। কিন্তু বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ বেঁচে যান। হোলিকা পুড়ে মরেন।

আর্য আগ্রাসনে এই কাহিনী পুরাণে স্থান পেলেও এমনও তথ্য আছে, যেখানে রাজার আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা ছিল না হোলিকার । তাই তিনি নিজের অগ্নি নিরোধক চাদর পুত্রসম প্রহলাদের গায়ে জড়িয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন। তার জীবাশ্বকেই বলা হয় আবীর। আবার কোথাও বলা হয়েছে, আবীর বা ফাগ এসেছে ফল্গু শব্দ থেকে। যার অর্থ ব্রহ্মার ঘাম। ওদিকে অনার্য রাজা হিরন্যকশিপুকে পরে নৃসিংহরূপে বধ করেন আর্য দেবতা বিষ্ণু। আবার কোনও পুরাণে বলা হয়েছে, চাঁচরের বাংলা নেড়া পোড়া। স্কন্দপুরাণ বলছে , মেন্টা এক অসুর। যে সূর্যের উত্তরায়ণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। সে ভস্মীভূত না হলে রোদ উঠবে না। তাই নেড়াপোড়া। হয়তো উচ্চারণটা ছিল মেড়া পোড়া। মেড়া অর্থ ভেড়া। সেই আকাশে এই তিথিতে নক্ষত্রের কাল্পনিক আকৃতি প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে। এতো গেল পৌরাণিক তথ্য চাঁচর প্রসঙ্গে।

বিজ্ঞাপন

হোলি উৎসবের উৎস কি? এই নিয়ে অনেক বিপরীতধর্মী পৌরাণিক তথ্য আছে। কৃষ্ণের গায়ের রং শ্যাম বর্ণ। কিন্তু রাধার গায়ের রং ছিল গৌর। তাই কৃষ্ণ মা যশোদাকে বলেন, যশমতী মাইয়াকে বোলে নন্দলালা, রাধা কিউ গোরী ম্যায় কিউ কালা। যশোদা তখন নাকি পুত্রকে বলেন, রাধার গায়ে কালো রং লাগিয়ে দিতে। সেই থেকেই নাকি হোলি খেলার শুরু। আবার কোথাও বলা হচ্ছে, রাধা একবার ঋতুচক্রের কারণে পোশাকে রক্তের দাগ লাগায় লজ্জিত হয়ে পড়েন। তখন কৃষ্ণ রাধার সব সখীদের কাপড়ে লাল রং লাগিয়ে রাধাকে লজ্জমুক্ত করেন। এমন বহু পৌরাণিক তথ্য আছে বহু পুরাণে।

উত্তর পশ্চিম ভারতে রঙের উৎসব যখন ধর্মীয় বিধিতে সীমাবদ্ধ থেকে গেল, বাংলায় সেই উৎসবকে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক মুক্ত একটা উৎসবে পরিণত করেন। বৌদ্ধযুগের আগে থেকেই যে ঋতু বন্দনার উৎসব ছিল দোল, হিন্দু আগ্রাসনে তাই পাল্টে হলো কৃষ্ণের দোল । রবীন্দ্রনাথ আবার সেই ঋতুবরণ উৎসব ফিরিয়ে নাম দিলেন বসন্ত উৎসব। রঙে, রূপে, ফাগে, রসে,সঙ্গীতে ও নৃত্যের মিশেলে আজও বাঙালির কাছে যা অহংকার। সম্ভবত ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে প্রথম বসন্ত উৎসব পালিত হয়।রবীন্দ্রনাথ শেষবার এই উৎসবে শান্তিনিকেতনে হাজির ছিলেন ১৯৪০ এর ২৭ মার্চ। পরেরবার উপস্থিত না থাকতে পারলেও তিনি লিখেছিলেন,’আরবার ফিরে এলো উৎসবের দিন,বসন্তের অজস্র সম্মান, রুদ্ধ কক্ষে দূরে আছি আমি, এ বৎসর বৃথা হলো পলাশবনের নিমন্ত্রণ’।শান্তিনিকেতনে দোল উৎসব শুরু হয় ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল গান দিয়ে। উৎসব শেষ হয় রাঙিয়ে দিয়ে যাও, যাও যাও গো গানটি দিয়ে।

বিজ্ঞাপন

বাংলার বাবু কালচারের যুগেও দোলের একটা ভূমিকা ছিল। যা কাম উৎসবের সেই প্রাচীনকালের সাক্ষ্য দেয়। মদ্যপান, অশ্লীল গালি ও গান গেয়ে খেলা হতো দোল। কালিকাশাস্ত্র পুরাণ মতে, এই অশ্লীলতা নাকি শাস্ত্রসম্মত। কারণ, শাস্ত্রমতে এদিন রবি অর্থাৎ সূর্যের উত্তরায়ণ। সেযুগের বছরের প্রথম দিন। এদিন চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক, অশুচি রাখলে যমদূত স্পর্শ করে না। তাই মদ্যপান শুধু নয়, ভাঙের শরবত খেয়ে বেশ্যাগমনও ছিল বাঙালি বাবুদের সম্মানের ব্যাপার। বরিশার সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়িতে আসতেন সাহেব মেমরা দোল উৎসবে। পুলিশি ব্যবস্থাও নাকি ছিল বেশ কড়া। ১৮৫৯ সালে ৮মার্চ দণ্ডবিধির ১নং ধারায় জনৈক শ্যাময়ারি পাঁড়ে মদ্যপ অবস্থায় রাস্তায় মাতলামি করার জন্য হরিণ বাড়ি (লালবাজার) জেলে যায়। অফিস পাড়ার লাল দীঘি নামকরণেও দোলের সম্পর্কও আছে। সেখানে রং খেলা হতো। মানুষ স্নান করত দীঘিতে। জল হয়ে উঠত লাল। সেই থেকে দীঘির নাম হয় লাল দীঘি।

সবশেষে কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালির দোল সম্পর্কে বক্তব্য বলবো। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে মদনোৎসব নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল। সেইটিকেই লোকে দোল রূপে পরিণত করিয়া কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। রাসলীলাদিও যে ঐরূপে চাপানো হয় নাই কে বলিতে পারে।( বাণী ও রচনা সংকলন, রামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা ২য় সংস্করণ,১৩৯৯)। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, আদি মহাভারতে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নন। এসব কল্পিত ইতিহাস পরিত্যাগ উচিত। (বঙ্কিম রচনাবলী, প্রবন্ধ, কৃষ্ণ চরিত্র, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা,১৪০৫)।

বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থের লেখক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, এ তথ্য এখন অনেক পরিষ্কার যে, আদিতে হোলি ছিল কৃষি সমাজের পূজা, সুশস্য উৎপাদন কামনায় নরবলি ও যৌন লীলাময় নৃত্য গীত উৎসব ছিল তাহার অঙ্গ।,,,এর সঙ্গে পরে যোগ হয় বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব। ষোড়শ শতকের পর সম্ভবত এই উৎসব হোলি বা হোলোক উৎসবের সঙ্গে মিশে যায়। এভাবেই প্রাক বৈদিক আদিম কৃষি সমাজের বলি ও নৃত্য গীতোৎসব হোলিতে রূপান্তরিত হয়। ভারতের অনেক জায়গায় এখনও হোলি বা হোলক উৎসবকে বলা হয় শুদ্রোৎসব; হোলির আগুন এখনও ভারতের অনেক স্থানে অস্পৃশ্যদের ঘর হইতে আনিতে হয়।( বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, পৃষ্ঠা ৪৮৭-৪৮৮)।

সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখেছেন, শেষতম ব্রাহ্মণ্য সংযোজনেই কৃষ্ণ প্রবেশ করেন মহাভারতে দেবতা রূপে। (প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স ১৩৯৬)। জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, ভগবদগীতায় নায়কের নাম শ্রীভগবান, শ্রী কৃষ্ণ নয়।,,,ব্রাহ্মণ্যধর্মের গভীর অসাম্য ভিত্তিক এবং অমানবিক অনুশাসনগুলোকে ঐশ্বরীয় মহিমায় মহিমান্বিত করে অশিক্ষিত এবং নিপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যেই চতুর ব্রাহ্মণেরা এই কাল্পনিক শ্রীভগবান চরিত্র সৃষ্টি করেছিল। (মহাকাব্য ও মৌলবাদ; মহাভারতের কৃষ্ণ, এলাইড পাবলিশার্স কলকাতা ১৯৯৬)।